近日,团中央发布《2023年全国大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动总结通报结果公示》,我校团委获评2023年“三下乡”社会实践优秀单位称号。

今年暑期,我校认真落实团中央《关于开展2023年全国大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动的通知》要求,围绕辽宁“六地”文化寻访、乡村振兴支教、理论普及宣讲、发展成就观察、民族团结实践等专题组织开展了以“传承弘扬六地文化 教育赋能乡村振兴”为主题的文化科技卫生“三下乡”社会实践活动。校团委规范开展校内立项、确定校级重点团队、召开出征仪式暨行前培训会,为立项团队统一配发队旗、队服,为师生购买意外伤害保险,投入五万余元专项支持经费。在校院两级党组织的关怀指导下,各级团组织带领广大团员、团干部精心设计、认真筹备,来自全校20个学院、300余支团队申请立项,最终动员7000余名学生、200余名老师在19个省区市、62个实践地开展了实践活动,得到各级各类媒体报道160余次,取得了广泛的社会影响。

实践过程中,我校共组建校级重点团队35支、校级立项团队191支、院级立项团队93支,选派工作热情高、业务能力出众、有一定社会实践指导经验的专业教师、专家学者参与实践活动指导。校团委成立“安全专班”和“宣传专班”,全程关注各实践团队进展情况、发布安全预警信息,及时审核、发布实践动态稿件,并积极向上级组织推荐,营造了良好的社会实践氛围。

打造支教精品,弘扬“六地”精神

经过多年培养,我校已经形成了“梦想之翼”支教团等7支传统品牌支教团。2023年暑期,我校在进一步打造传统品牌的同时,新成立“明德尚教”支教团、“桐兰梦之队”支教团等9支支教团队,实现了师范专业相关学院全部建立支教团品牌,并将长期持续打造,为擦亮我校教师教育底色助力。

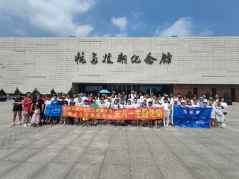

为深入落实省委教育工委、省教育厅聚焦“辽宁‘六地’,深挖思想内涵及其教育意义,发挥红色资源育人功能”的要求,重点组建19支辽宁“六地”文化寻访团,用实践巩固理论认知,让辽宁“六地”文化学习成为辽师青年的必修课。寻访团红色宣讲内容以现实为依据,以时代为指引,启发青年,鼓舞青年,影响深远。

建设实践平台,提高实践水平

今年暑期,校团委着力打通线上线下实践平台,创新实践模式,以学院为单位通过“实践加”小程序,面向全体2021级、2022级学生组建“强国有我、青春有为”城市乡村教育现状调研团,深入了解城市和乡村教育现状。该团队调研对象为乡村教师、基层干部、村民、学生,体察国情社情,重温习近平总书记在辽宁考察的足迹。最终全校共收集有效问卷2000余份,为学校相关部门决策提供了有力支撑。

我校创设以校地共建模式,系统化推进社会实践平台建设。与团中山区委签署《辽宁师范大学与中山区校地共建战略合作方案》,依托共建平台建立互通合作的实践育人长效机制,建立1项机制、建设2个阵地、开展7项合作、采取17项具体举措,并开展了“中外大学生社会实践周”活动;积极组建理论宣讲团,引导学生加强理论学习与实践学习相协调,积极倡导学生投身教育实践,以青春为笔,热爱为墨,将大思政课的“课堂感悟”书写在祖国大地之上,致敬心中“大先生”,人人争做“小先生”。

加强宣传推广,提升实践效果

校团委融媒体中心在“辽宁师范大学团委”微信公众号中开创“三下乡·直播间”“三下乡·成绩单”“三下乡·成果”等多个专题栏目,对实践团队相关事迹进行切实报道与积极宣传,在鼓励认可团队工作的同时,也为团队扩大实践影响力与号召力,提供了广阔渠道。

在本次“三下乡”活动中,我校“红色江畔”抗美援朝精神寻访团、延续红色血脉·助力乡村振兴“萤火”支教团,2支团队被确定为全国重点团队,共有9支团队入选全国各类专项团队。我校实践团队积极作为、不负使命、担当重任,成功入选立邦“为爱上色”中国大学生农村支教奖、全国大学生暑期社会实践志愿服务活动、“圆梦工程”服务农村未成年人传承优秀传统文化志愿服务团队、“笃行计划”专项行动等多个专项。实践期间,共有18支团队在《人民日报》、学习强国、北斗融媒、辽宁日报等省级以上媒体平台发表文章50余篇,我校“三下乡”实践工作获得多方支持与肯定。

我校将继续完善实践育人体系,以培养“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年”为目标,组织引领青年躬身实践、砥砺青春,擦亮底色、不负韶华,积极投身中国式现代化建设,在乡村振兴、绿色发展、社会服务等工作中争当排头兵和生力军,展现青春的朝气锐气。彰显辽师青年的使命担当。